不到7点,听到孩子起床,我走过去配资开户大全,刚要开口说:咱们晨读吧!

孩子看到我,流露出不悦的神色,说:你怎么过来了,我还要玩一会儿呢!

忽然意识到,此刻的晨读计划再合理,也抵不过孩子当下想自由玩耍的需求。

既然时间尚早,何不先让他尽兴?话到嘴边,赶紧咽了下去

果然,孩子在窗台上搭建了自己想象的世界,之后非常认真地投入到晨读中。

这样的情景不止出现过一次!

曾经好多次,我总执着于 “按计划行事”,认为到了晨读时间就该立刻开始,可每当我强行要求,换来的都是孩子激烈的抵触,晨读效果也大打折扣。

后来才明白,教育从不是 “单向灌输”,而是 “双向奔赴”—— 与其让孩子带着情绪应付任务,不如先尊重他的内心需求,用 “不扫兴” 的包容,为接下来的沟通铺路。

曾经看过一句话“做个“不扫兴”的父母,是孩子一生的底气”。

这份 “不扫兴”,不是无底线的纵容,而是用理解、包容与尊重,为孩子搭建成长的 “安全港湾”。

儿童心理学家鲁道夫・德雷克斯在《孩子:挑战》中强调:“孩子的情绪表达绝非‘无理取闹’,而是内心需求的直接信号。”

深以为然。

孩子的世界里,每一份情绪都值得被看见 —— 害怕时的惶恐、委屈时的哭泣、开心时的雀跃,如果父母能温柔接纳,孩子就容易形成稳定的心理安全感,这是一生自信的基础。反之,频繁否定孩子,会让他陷入 “我不够好” 的自我怀疑。

儿子小时候,用我的笔记本电脑,用完后,装到包里没有拉拉链,还给我时,电脑掉到了地上,儿子很惶恐。

我下意识地想指责“怎么这么不小心,把电脑摔坏了怎么办!”

当想起看过的“情绪优先原则”,还有因为训斥孩子而吓住孩子的案例,就改变了想法。

取而代之的是蹲下来,轻声跟孩子说“电脑掉地上,你是不是很害怕?我小时候还摔碎过东西呢!”

孩子看我这么说,主动说“我们打开电脑,看看有没有摔坏!”还好,电脑是掉到木地板上,距离也不是很高,正常运行。

后来孩子遇到挫折时,总会第一时间找我沟通,因为他知道 “妈妈不会怪我”。

这份 “不扫兴” 的接纳,不是忽视问题,而是先接住孩子的情绪。

当孩子的情绪被看见、被认可,他才会有勇气面对问题,这份安全感,便是他长大后对抗困境的 “心理铠甲”。

爱因斯坦说“我没有特殊的天赋,只是拥有无比强烈的好奇心罢了!”

孩子对世界的好奇,往往藏在看似 “无用” 的小事里 ——看到蚂蚁搬家就挪不动脚、看到小蜗牛就观察如何爬行,用彩泥捏出奇怪的样子。

这个时候,父母的态度,直接决定孩子探索欲的走向:是被鼓励着 “你可以”,还是被打断说 “别浪费时间”。

孩子想在家里养蜗牛,我没有说“不行,你又不会养”,而是让孩子把蜗牛装在小盒子里带回家。

我们把蜗牛放在一个透明玻璃容器里,里面放上树叶、草做食物,上面盖上保鲜膜,扎几个洞让蜗牛透气。

孩子观察到蜗牛爬行时分泌的粘液痕迹,了解到蜗牛为什么能贴壁爬行,就像空中飞人。

后来,我们还一起到山上捡蜗牛壳,认识了不同的蜗牛品种。孩子还主动读起了关于蜗牛的书,熟悉了蜗牛的特征、对大自然的作用等很多知识。

然而,有朋友却说“我小时候说想养一只会说话的小鸟,我妈说‘净想些没用的’,从此再也没跟她分享过我的想法。”

两种态度,两种结果。

不扫兴的陪伴,不是 “陪着” 就够了,而是 “参与” 孩子的世界。

就像教育家苏霍姆林斯基所说:“每个孩子都是天生的探索者,父母的责任是帮他们打开探索的大门,而不是关上它。”

当孩子想探索时,父母一句 “我们一起试试”,比一百句 “要好好学习” 更有力量。

这份探索欲,会成为孩子未来学习、工作中的 “内驱力”,让他们始终保持对世界的好奇与热爱。

美国心理学家罗森塔尔曾做过 “期望效应” 实验:被老师期待的学生,会在不知不觉中变得更优秀。

这一理论同样适用于家庭教育 —— 父母对孩子的支持与认可,会让孩子相信 “我能行”,从而激发出更大的潜能。

反之,如果父母总用 “你肯定不行”“别瞎折腾” 打击孩子,会让孩子逐渐失去尝试的勇气。

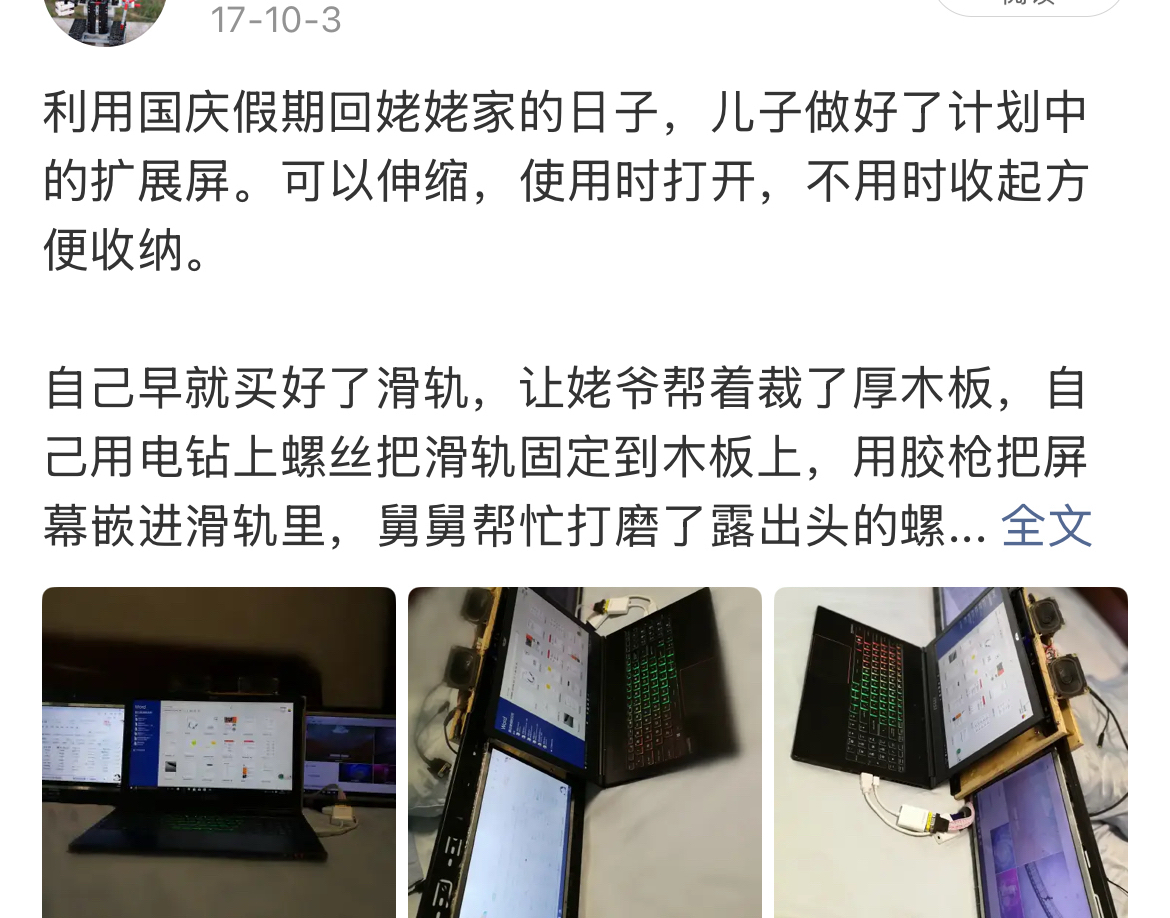

儿子上一年级时,看到老师用投影仪上课,他好像发现了新大陆。

回家后就学着制作PPT,把老师讲的汉字、拼音等做成课件,模仿老师的样子给我们上课。

他说需要一个投影仪,我们没有说“用处不大,不能买”,而是爽快地支持了他。

他如鱼得水,给我们上了很长时间的课,做PPT的能力越来越强,还学会了利用定格动画制作PPT。一次给老师做了关于时间管理的PPT,被全校征用。

后来才知道,这种把学到的知识讲出来的方法,叫做费曼学习法,怪不得学习不费力。

儿子在关于音响、3D打印、电脑等制作方面,也提出了很多要求,我们没有说“太危险,不能做”,而是支持他尝试各种可能。

儿子的理科从小学到高中一直优势明显,大学选学计算机,对未来很有打算,非常省心。

就像有家长说的:孩子的自信,不是天生的,是每一次“我能行”的成功体验堆出来的,而父母的支持,就是帮他们堆起这份自信的“砖”。

这份支持,不是盲目夸赞,是在孩子需要支持时,不泼冷水,而是给方法、给鼓励。

亲子教育专家简・尼尔森在《正面管教》中强调的:“孩子需要的是‘鼓励’,而非‘表扬’。鼓励关注的是过程,让孩子知道‘你的努力有价值’。”

不扫兴的父母,会用 “你刚才的方法很特别”“你的想法很有趣”代替 “你不能做”“别瞎想”。

这份认可,会成为孩子自信的 “底气”,让他们敢于挑战未知,不怕失败。

写在最后:

有人说:“父母对孩子的爱,最好的样子,是‘不扫兴’。”

不扫兴的父母,不会用自己的标准定义孩子的快乐,不会用否定的语言打击孩子的热情。

他们用接纳给孩子安全感,用陪伴助孩子探索,用支持帮孩子自信。

这份 “不扫兴” 的教育配资开户大全,或许不会让孩子立刻成为 “优秀的人”,但会让孩子成为 “有底气的人”—— 敢于爱、敢于闯、敢于面对不完美,带着父母的爱与信任,坚定地走向属于自己的人生。这,就是最好的教育。

睿迎网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。